○3/11(土)13:30〜16:30:第5回 機械学習簡易プログラム講座: (昨年度使用した判定方法を使用。同じ条件で昨年度と比較し精度を上げるための課題を絞り込んでいく。

・学校で配布されているタブレットがスペック・セキュリティと共に本ラボには使えないため、自宅のPCで機械学習やAIの実験が出来るようにクラウド上の環境を用意。GoogleコラボレーションおよびGoogleドライブに加え、昨年度青木先生により作成された機械学習用のプログラムを学生に提供。使い方のためのマニュアルを作成し学生が自学で学べるようにするための時間とした

■事業内容と結果の検証

美濃加茂市の伝統文化であり伝統産業である堂上蜂屋柿の等級(5段階のランクがあり、最高級が誉、続いて雅、寿、秀、優)を AIで識別する取り組みを昨年度から実験している。この取り組みは機械学習やAIの基礎を学ぶための貴重な機会であり、IT業界など先端技術分野の進路を考えている学生が学ぶ機会として最適であると考える。また今後の進路がまだ不明確な学生にとってもこれからの社会基盤となる先端技術が身近な地元でも応用されることを知ることで進路選択の幅を広げる機会を創った。堂上蜂屋柿という地域の伝統文化を題材とすることでその持続可能性を考え、地域課題解決を考える学びの機会も同時に創出した。

計6回のラボを通じて、高校生が創意工夫をした素晴らしいアイデアが頻出し、高校生同士のコミュニケーション・コラボレーションが回を重ねるごとに進化していった。また機械学習やAIに関する先端の基礎知識を身に着けたことは成果であるが、そのプロセスにおいてJA職員の方々や大学教授など普段あまり接することのない方々と楽しみながらコミュニケーションをして、機械学習をさせるためのデータをどのように作成していくのかという根本まで考え真剣に取り組んでいた姿は特に大きな成果であり成長につながったのではと考える。

■場所

まちべんち美濃加茂ラボ

■対象

加茂高校および加茂農林高校の高校生(2年生/21名(内訳)普通科19名、理数系2名)

①IT業界など先端技術分野の進路を考えている高校生

②今後の進路がまだ不明確でありながらも地域課題解決に関心の高い高校生

■総合指導

田園社会イニシアティブ楢木、京都大学大学院理学研究科附属天文台天文普及プロジェクト室室長/京都情報大学院大学准教授 青木成一郎氏

■協力(敬称略)

JAめぐみの、人工知能学会 市民共創知 研究会:白松俊氏 (名古屋工業大学大学院工学研究科 情報工学専攻 知能科学分野 教授 博士)、Code for Gifuメンバー3名

■目的と効果

①目的:IT業界など先端技術分野の進路を考えている高校生の体験の機会と場の創出

効果:地元の伝統文化を題材にAIの仕組みと現状の課題(国際的なAI倫理の課題)など先端テクノロジーの現在地と基礎を学ぶことで具体的な進路を考え、なりたい自分に必要な学習(プログラミングや数学など)に対する意欲を喚起することも期待される。

②目的:今後の進路がまだ不明確でありながらも地域課題解決に関心の高い高校生の体験の機会と場の創出

効果:本取り組みに参加することで、地域に現存する課題と解決に向けての様々なアプローチと共に真剣に取り組む大人たちの姿を知ることができる。AIなど先端テクノロジーが理数系の知識をもった人材の専門領域ではなく、AI倫理問題などAI任せではない人間の判断とその利活用方法が求められる文系分野の人材の知識や知恵が今後必要とされることを知り体験することで、進路が明確でない高校生に将来の選択肢を幅広く考える機会が得られると期待される。

■取り組みの詳細

美濃加茂市の伝統文化である堂上蜂屋柿は1000年以上続き天皇家や将軍家にも献上された高級干し柿であり、美濃加茂市のシンボル的な伝統文化である。現在美濃加茂市蜂屋地域に約60名の作り手が存在し、その製造方法は各作り手が先祖代々それぞれの家独自のやり方を受け継いできたものである。この伝統文化を次世代に紡いでいく上で大きな2つの課題がある。ひとつは担い手育成の問題。もう一つは堂上蜂屋柿と名乗ることができる地理的表示(GI)保護制度(国が定める伝統的な生産法や生産地の特性が品質の特性に結びついている産品を保護する制度)のために設けられた厳格な等級基準の判別の問題である。1つ目の問題は昨年度にスマートグラスを活用した作り手の暗黙知を形式化(可視化)することで一定の方向性と成果を得ることができた。しかし2つ目の等級基準の判別の問題は昨年度実施したAI判別テストでは約45%の精度に留まりAIによる判別の実用性には至らなかった。この課題の重要な点は作り手と選別を行うJA判定職員の判断基準の相違にある。例えば作り手が最高ランクの誉と判断しJAの集荷場に持ち込んだところJA判定職員の経験的・GI等級基準に沿った判定では最低ランクの優となるケースがある。堂上蜂屋柿は糖分が表面に白く粉状に浮き出ているが、誉の判断基準には「上品な粉」とある。どのような状態や色であれば「上品な粉」と言えるのか、その主観的な判断は判定職員の経験則に任されている。誉と優とは1個あたりの価格帯として数千円の差があるため、もし優と判定されれば作り手にとっても判定職員にとっても心が痛い難しい問題となる。最終的には作り手と判定職員の話し合いで解決をすることになるが、このようなことが日常起こり、作り手・判定職員双方にとって時間も手間もかかるものとなっている。したがって判定職員が最終的に判定する手前で明確な部分を正確に判別でき、また判定職員の担い手にその選別の手法を引き継ぐことができる手段を模索したところ、AIでの判定を試みることができないかという結論に至ったのがこれまでの経緯である。

昨年度この実験を行う中で、この取り組みはAIと機械学習を実践的に活用する最適な学習機会であると気付き、JAめぐみの様にこの機会をAIや先端テクノロジーに関心のある学生の学びの機会として頂くよう相談し快諾を得た。

具体的な取り組み内容は、①AIとAIの世界的動向(AI倫理など)を学ぶ、②機械学習の元となる画像データの撮影装置の制作と撮影、③機械学習をさせるための簡易プログラミングの習得(本格的なプログラミングは行わず機会学習をさせるための必要ソフトの使い方やAIへのデータの渡し方など)を実施する。 この取り組みに参加することで持続可能な伝統文化を考える機会にも触れることになるため、1つ目の課題であった堂上蜂屋柿の担い手にチャレンジしたいと考える高校生が出てくることも期待している。

◆今後に向けての考察

堂上蜂屋柿のランク(誉・極・雅・秀・優)をAIによって判別するプロジェクトを加茂高校の高校生と実施することができた。JAめぐみの職員および名古屋工業大学のAI専門教授、昨年度に続き京都大学大学院理学研究科附属天文台天文普及プロジェクト室室長/京都情報大学院大学准教授、子どもたちのSTEAM教育支援を行うCode for Gifu様の協力を得ながら、堂上蜂屋柿の各ランクを区別するためのポイントをJAの職員にヒアリング、それを元にした機械学習用のデータの作成方法の考察とデータの作成(動画撮影)、機械学習の方法のデモンストレーションと実験などを実施。 今回は、高校生が所持する学校配布のタブレットにて機械学習およびAIを動作させる環境を構築することが困難であったためクラウドおよびブラウザで実験・実施できる環境を当方にて構築し今後の自学できる環境を共有した。今後はこの環境を使い、理数分野への進路を考える上で必要な現在のAIの可能性と課題を含め自分で積極的にこの分野にチャレンジするモチベーションにつながることを期待する。また今年度よりデータ数を増やすことで次年度の判別精度の向上が期待できるため次年度に実施出来るとすれば今年度の生徒と共に新2年生を加えより研究を進めていくことを期待する。

◆アンケート

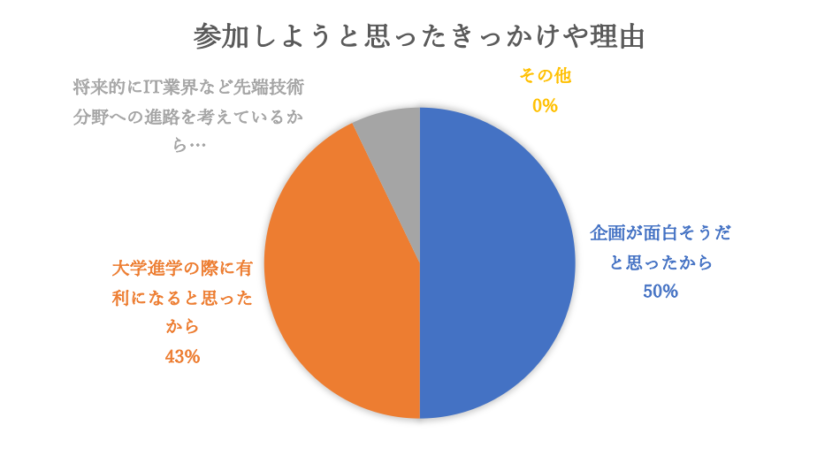

<設問1>AI体験研究講座に参加しようと思ったきっかけや理由を教えてください。(複数回答可)

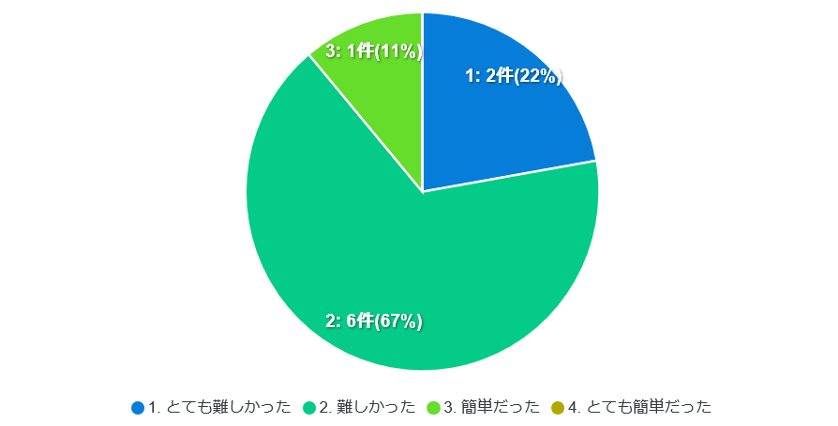

<設問2>講座内容の難易度を教えてください。

<設問3>その理由を教えてください。

・AIでどこまで柿の判断ができるのか、またどれくらいの比較ができるのかを理解し活かす方が難しかった

・AIで解決出来る所と人が解決出来る所の区別がとても難しかったです。特に、人によって見た目も味も違うところをどう判別するかが考えさせられました。

・手触りや僅かな色の違いで判断する柿の品質を、写真を使って判断するということがとても難しかったから。

・私は今までAIに触れて来なかったから、AIの仕組み、どんなデータが必要なのか、どうしたらもっと良い結果になるのかイメージがつきづらかったからです。

・柿の判別の仕方が曖昧な部分が多いため、どうすればAIの学習に向いている資料になるかを考えるのが大変だったから。

・AIについての知識が少ししかない私たちに対してこの企画の意義について分かりやすく説明してくれたため。

・柿をランク付けする時に感覚でやっているところもあって、その部分をどうやってAIに区別させるかが難しかった。

・AIが関わった企画に携わった経験がなく、構造の理解から自身の意見を考えることまでをしてみて、とても難しかった

・答えがあまりにないものを考えなければいけないと思ったから

<設問4>講座に参加して、学んだことや印象に残ったことを教えてください。

・初めはAIのことについて詳しく知らなかったけどAIがどんなことをすることができるかを学ぶことができた

・この取り組みはまず、JAの方が柿をAIで判断して、忖度を無くしたり、農家さんからのランク付けへの疑問を確実に答えれるようにしようという意図があったと思いますが、板津さんのお話の中に「この人のつくる柿は、見た目はあんまりだけど味は凄くいいんだよね」という話がありました。それが自分の中では印象に残っていて、そんな所までAIに判断させるのは本当に難しいことなのではないかと、改めてこのAI化するということの難しさに気づきました。

・人間が手で触った感覚や、目で見た色の感じ方などを、写真などを使ってAIも同じように判断するのは難しいということが印象に残った。

・この講座に参加したメンバーと話したり、一緒に活動しながら、良い結果に繋げられるように工夫したりできたことが印象に残りました。

・この講座に参加して、1つの問題に、色々な角度からアプローチしてその問題を解決に近づけて行くことが大切だということが学べました。また、技術と感情の区別をしたり、技術を必要なところに使ったりした方が良いということが印象に残りました。

・選別員の方々がどのように判断しているかを直感的に理解することはできるが、それをAIにもわかるよう言葉にして伝えることが難しいなと感じた。

・身の回りのAIとしてSiriなどがあって、簡単なものだと思っていたけど、とても複雑なものだと分かった。

・グループに分かれて柿の撮影をしたり、見分けたりするのが楽しかった ・AIというもののあり方についてたくさん考えられてとても充実していた

<設問5>講座に参加する前と後で、自分が成長したと思うことがあれば教えてください。

・どうすれば上手く柿の判別をできるかを友達と交流しながら自分の意見をつくり話し合って結論を出せた

・自分はあまり数学とか計算が苦手で、AIなんて自分とは無縁だと思っていましたが、自分がAIを使えなくても、使える人をどのように生かせるかという考え方もあると学べました。また、今までなんとなく、全てがAI化すれば楽ちんな世の中になる!という考えがありましたが、柿の評価が人の評価、その人の生活にまで繋がってしまうことがあるため、AIで判断するところとしない所を分ける必要があるなと思いました。

・問題を解決するためにどうしたら良いか自分で考え、友達などと意見を交流し合って少しずつ答えを見つけていく力が身についたと思う。

・この講座に参加して、高校生のうちにこのような研究や実験、話し合いができたことはとても良い経験になったなと感じました。なのでこれからの進路を決める時に、生かすことができるなと思いました。

・問題を解決に導くためにどうすれば良いかという考える力が以前よりついたと思います。

自分の思ったことや考えを口にすることができるようになった。

・自分の意見が持てるようになった

・物事を広く考えられる力つきました

<設問6>美濃加茂市の伝統文化である「堂上蜂屋柿」について、学んだこと、感じたことを教えてください。

・有名なのは知ってたけどこんなにすごいものだと驚いて美濃加茂市の誇りだと思いました

・私たち素人では到底区別できない違いがあったり、判定員の方の感覚でしか分からない違いがあって、AIで簡単に判別できるものではなかったし、明らかに普通の柿とは違いました。だからこそ今日まで大切に守られてきた「伝統」といえる柿が受け継がれているのだろうと思いましたし、何代にも渡ってこれから先も受け継がれて欲しいと思いました。

僅かな色の違いや形の違いで評価が変わってしまうとても繊細な物なのだと知った。そして、とても長い歴史があり、地域で大切にされている物なのだと学んだ。

・私はこの講座に参加するまで堂上蜂屋柿を知らなかったから、こんな伝統文化があるんだと学びました。そしてJAの方の話しから、この地域や、この柿を守ってきた職人さんにとって大切で、これからも守っていかなければいけない文化だと思いました。

堂上蜂屋柿は色々な過程を通じてつくられていることや、色や形などをしっかり見て誉から優などの位分けをしていることが分かりました。また、その位分けの判断の仕方や、柿をつくる人、また柿を判別する人の不足などの問題があり、解決の為に多くの人が協力する事が大切だと感じました。

・柿を選別するにあたって、たくさんの観点をひと目で区別するのは大変なんだと思った。

・農家の方を育てるために本来のランクでは無いものとしたりするところが、感情のないAIにはやっぱり難しいのでは無いかと感じた。

・美濃加茂に1つ3万もの価値がつく干し柿があることを初めて知った。

・細かい所まで観察して、柿の判別をしているんだなと分かった

・柿だけでなく果物において等級というものに味が関係していないことを知り驚いた

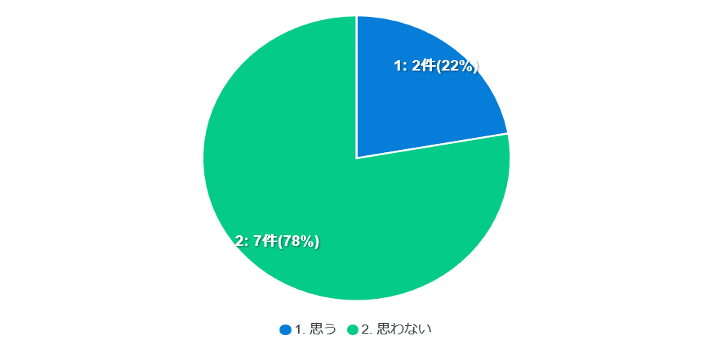

<設問7>将来的に、 IT業界など先端技術分野の関わる進路に進みたいと思いますか?

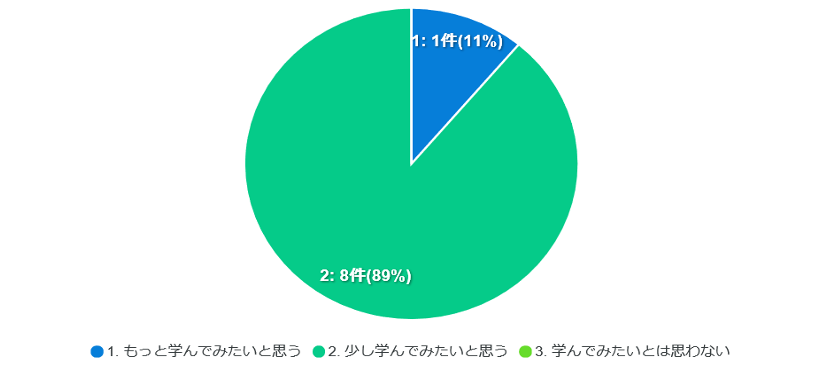

<設問8>機械学習、AI、プログラミングについて、さらに学んでみたいと思いましたか?

<設問9>今回、「堂上蜂屋柿」をテーマに機械学習、AI、プログラミングなどを学んでいただきました。今後、講座を開催するとしたら、どんなことを学びたいと思いますか?

体験・実験してみたいものなどでも結構ですので、要望があれば教えてください。

・私は食だったり生活に関わることに興味があるので、そういった講座があるといいなと思いました。 ・研究のテーマは今回とても面白かったのでこのままで良いと思う!!