月と森がつなぐ探究の軌跡!高校生が挑んだ森と宇宙の共創プロジェクト

2021年度に整備を開始した「星の見える森」。その想いは2022年度も岐阜県立加茂農林高校の森林科学科3年生たちに受け継がれました。今年の探究テーマは、なんと皆既月食の観察。前年の部分月食の体験を活かし、「もっと美しく月を眺められる森にしよう!」という声が生徒たちから自然と上がり、このラボは再び動き出しました。

活動場所は、2021年度と同様に豊田合成様が美濃加茂市に整備している企業林「樹守の里」。同社のご厚意により、今年度もフィールドとして活用させていただきました。

この活動を支えたのは、京都大学天文台の青木成一郎先生です。青木先生の監修のもと、生徒たちは月食が見える方角と仰角を正確に計算。この測定には、美濃加茂市よりお借りした複数衛星対応のGNSS測量機器を使用し、精密な位置情報と高度測量技術を活かして伐採位置を決定しました。専門家とともに天文学と測量技術を融合させた、全国的にも先進的なSTEAM型フィールドワークが実現しました。

また、観察地点までのアクセスを改善すべく、生徒たちは林道に階段を設置。この階段は、お年寄りや体力に自信のない方でも安心して登れるよう段差の高さや踏み面の幅を工夫し、階段周辺の雑木を切り開くなど安全性にも配慮して手作業で整備されました。

さらに、豊田合成様からは、2021年度に太陽光で発電するLED内蔵の「ペットボタル」120個をご寄贈いただいており、今年度はそれらを再利用して活用。

生徒たちは設置した階段や観察ポイントにこれらを配置し、夜間でも参加者が安全に移動できるように整備しました。

ペットボタルの柔らかな光が森の中に幻想的な空間を演出し、地域住民にとっても忘れられない体験となりました。

そして迎えた皆既月食当日。整備された森で地域住民を招いた観察会が開かれ、美濃加茂市の藤井浩人市長をはじめ、多くの親子連れや地域の方々が夜空を見上げながらこの特別な瞬間を共にしました。

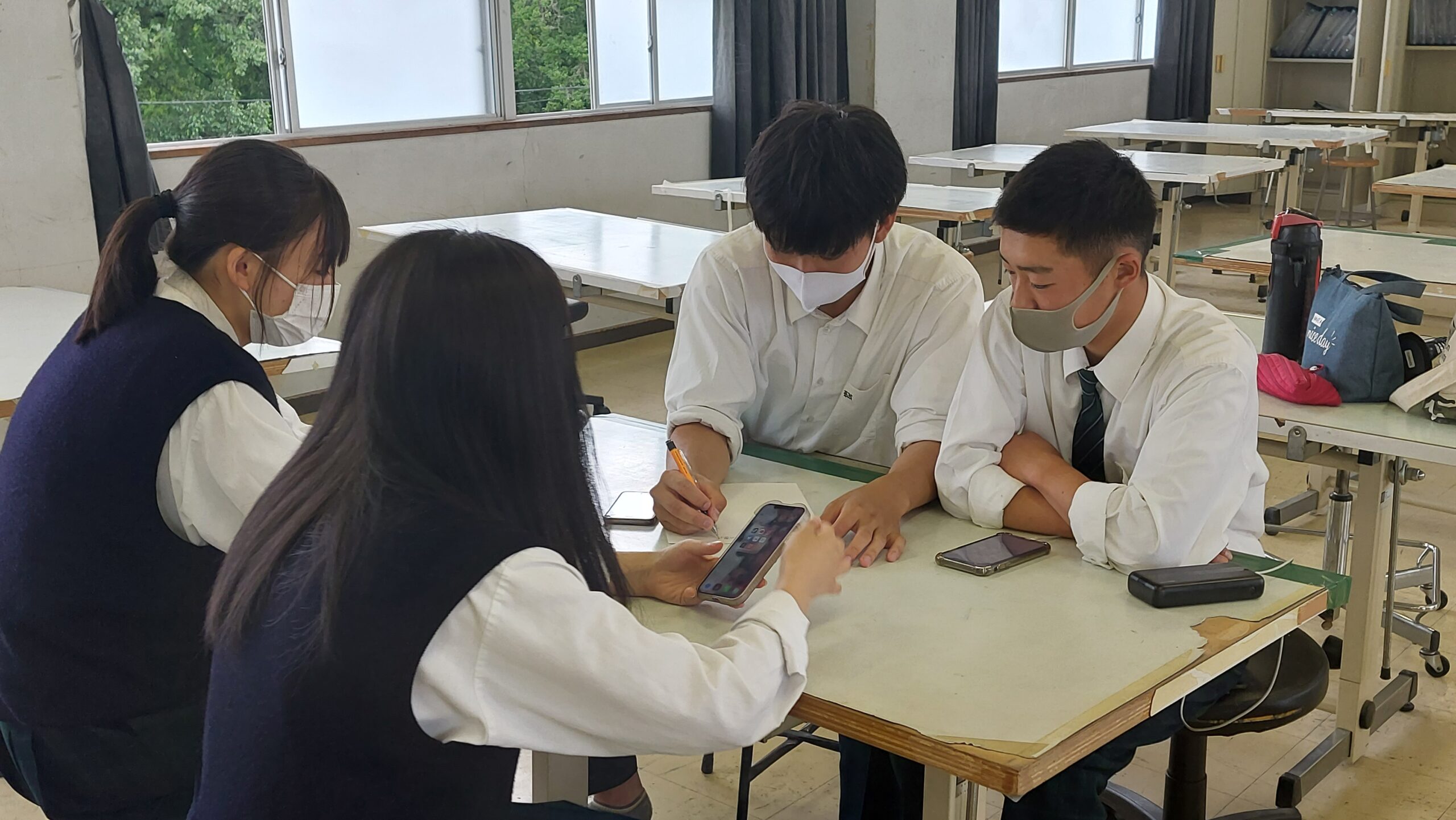

特筆すべきは、生徒たちが皆既月食の仕組みを解説するプレゼン資料を自ら作成し、来場者へ丁寧に説明を行ったことです。前年に引き続き、今年度はさらに深く、青木先生とともに天文学的な知見を盛り込みながら、学科の枠を超えた学びに挑戦しました。森林科学科の枠を越えて、「伝える力」「考える力」を育んだこの取り組みは、生徒たちにとって大きな成長の機会となりました。

活動を通して、生徒たちは、京都大学天文台の研究者、美濃加茂市役所の職員、森林組合の技術者、そして地域の親子や子どもたちとのつながりの大切さを体感しました。それは、単なる森林整備ではなく、天文・デザイン・地域との対話を統合していく、まさに「里山✕STEAM」の象徴的な実践だったのです。

このような実践は、IAU(国際天文学連合)をはじめとする国際学会でも発表され、全国に先駆けたSTEAM教育の先進事例として注目を集めています。

以下に、2022年度の「星の見える森づくりラボ」の各回の記録を紹介します。高校生たちが空と森と未来をつなげた、感動の探究の軌跡をぜひご覧ください!

📚 プロジェクト全記事リンク

- ▶ 第1回|皆既月食に向けた“星の見える森づくり”が再始動!

- ▶ 第2回|手作り看板に込めた“想い”と“伝える力”

- ▶ 第3回|星を見上げるウッドチェアを手づくりで!現地調査とデザイン検討

- ▶ 第4回|みんなで協力して道をつくる!未来の夜空へ続く丸太階段の整備

- ▶ 第5回|木漏れ日を感じる道づくり!チームで考える森の設計図

- ▶ 第6回|ブランコの試作と改良!楽しく学ぶフィールドワーク

- ▶ 第7回|看板の制作に挑戦!森の中で伝えたいメッセージとは

- ▶ 第8回|いよいよ整備の総仕上げへ!現地での実践とリハーサル

- ▶ 第9回|本番直前!看板設置やブランコの固定など最終調整に挑む

- ▶ 第10回|皆既月食当日レポート①|地域とつながる夜空の時間

- ▶ 第11回|皆既月食当日レポート②|夜空の感動をみんなと共有!

- ▶ 第12回|私たちの“星の見える森”が未来へつながる