12/9:今年度最終授業!まとめと次年度への引き継ぎに向けた振り返りと考察を実施しました!

今年度の「未来の森づくりラボ」最終授業では、これまでの取組を振り返りながら、来年度へのバトンを繋ぐ時間となりました!

生徒たちからは、「自分たちが整備した場所に市民が来てくれたことが嬉しかった!」「森を守ることの大切さを学べた!」という声が多数聞かれ、単なる整備活動にとどまらず、“伝えること”“共に守ること”への意識が育まれたことが伝わってきました!

また、当日は地元メディアの取材も入り、地域への波及効果も確認!最先端テクノロジー(STEAM)と掛け合わせたこの実践は、生徒自身が「担い手」として活躍できる可能性を大きく広げました!

次年度は、3年間の経験を活かしながら、健康ウォーキングコースとの連携も見据えて、新たな展開へと挑戦していきます!

上記参加者(加茂農林高校生)の感想内の下線部から、①「市民への里山保全に対する関心」が高まった(自分たちが作ったものやところに人を呼んで評価してもらったこと)、②「里山保全の大切さを知って」森に興味を持ち、主体的に考えるようになった(森に興味が持てるようになったし自分のできることは何かを考えて行動するようになった)という変化を読み取ることが出来る。

メディアの取材も入ることで市民の里山保全に対する関心とモチベーション向上にも寄与する効果が見られたと共に、最先端テクノロジー(STEAM)での課題解決を体感することで地域の担い手としての活躍が期待される。

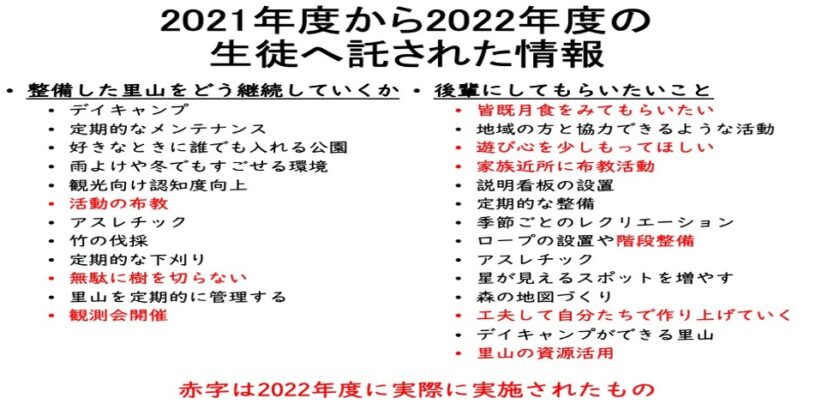

来年度の3年生は先輩の整備した里山をどう維持・発展させ地域の里山に対する関心を高めるかに取り組む。

◆今後に向けての考察

一昨年度の3年生が発案した「星の見える森づくり」のアイデアを実現することをテーマに豊田合成様、可茂森林組合様、京大天文台の青木先生などエキスパートに指導を受けながら実際の森を開拓した。今年度は11月8日の皆既月食に向けた里山整備と共に地域住民ぐるみで里山を維持保全するために里山の資源性・重要性を広く伝えるための広報活動も実施した。市長プレゼンも行い本番に備えプレゼンの練習を重ねた。

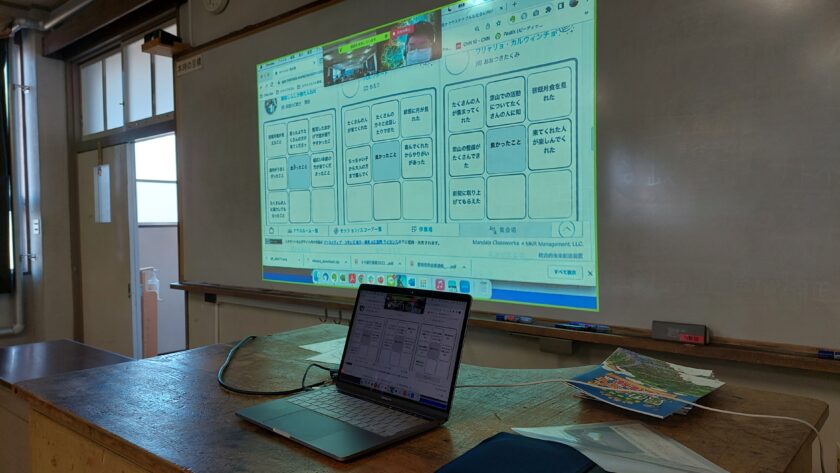

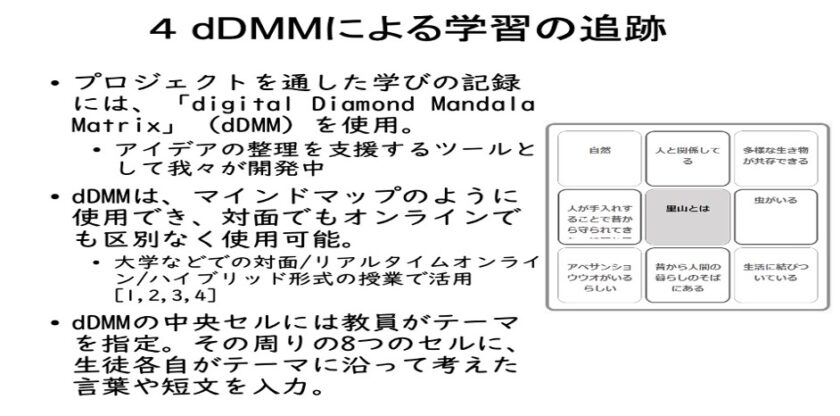

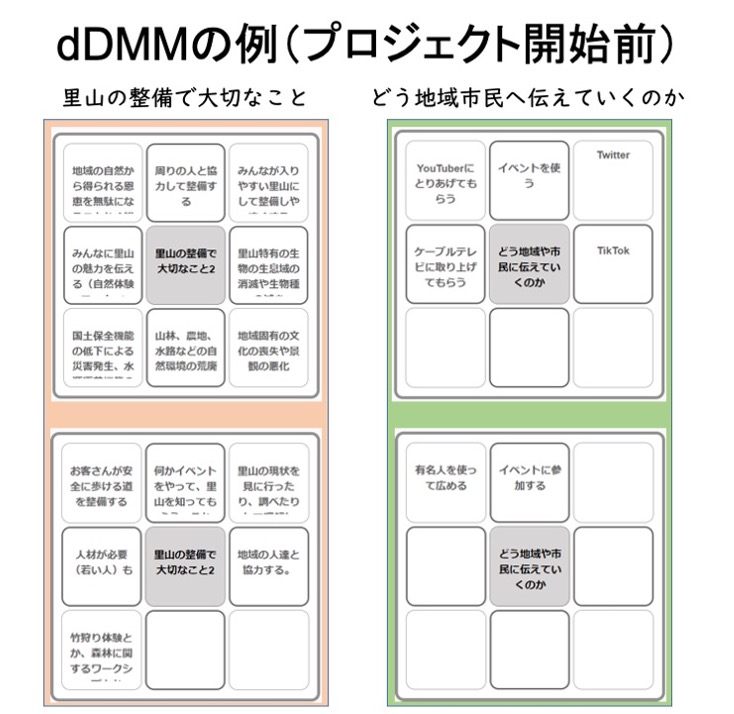

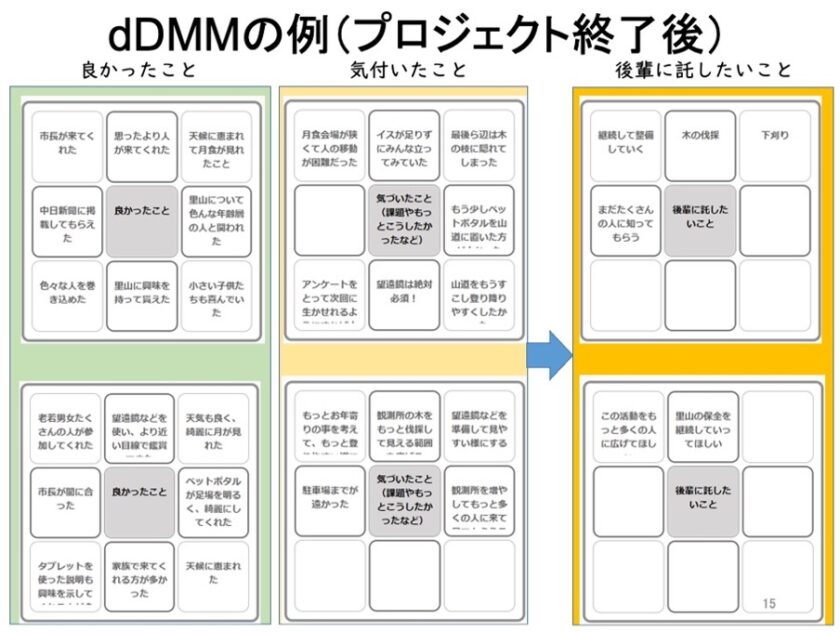

また、前年度に続き初めて森に入ったときと開拓を終え市民発表をするまでのプロセスと生徒の心の変化(内観)を、デジタルマンダラマトリクス(DMM)を使い精密にプロジェクトを進めていった。次年度は過去3年間の先輩の里山整備ノウハウを活かし、引き続きフィールドワークで里山を通じてSDGs・持続可能な地域づくりと地域資源への関心を高校生自身が学ぶ機会を提供すると共に、現在庁内連携で進めている健康増進を目的とした健康ウォーキングコースに高校生が整備した里山を加え、ウォーキングコースのデザインと整備活動および今年度に引き続きいて広く里山を知ってもらうための広報活動をテーマとして実施していく。

◆加茂農林高校生徒へのアンケート

<設問1>実施してよかったこと(原文ママ)

里山の整備がたくさんできた/整理したおかげで道が通りやすかったこと/皆既月食が見えたこと/ペットボタルが綺麗だった/たくさんの人に里山の現状を知ってもらえた/里山での活動についてたくさんの人に知ってもらえた/たくさんの方々と会話したりできた/新聞に取り上げてもらえた/たくさんの人に協力してもらったこと/案内がうまく行ったこと/幅広い年齢層が来てくれた/ちっちゃい子から大人の方まで喜んでくれた/来てくれた人が楽しんでくれた

<設問2>気付いたこと(原文ママ)

やはりもっと子供やお年寄りの方に優しい道にしないといけない/観測所の木をもっと伐採して見える範囲を広げる/観測所を増やしてもっと多くの人に来て見てもらえるようにする/月食会場が狭くて人の移動が困難だった/イスが足りずにみんな立ってみていた/先にブランコを作るとこを考えとけばよかった/もう少しペットボタルを山道に置いた方がよかった/望遠鏡などを準備して見やすい様にする/イスを持参する人がいたから持ち物を書けばよかった/山の中に入って、皆既月食を見に来るようなアクティブな方が多いと分かった/森林や、自然について興味を持ってくれる人はたくさんいると分かった/アンケートをとって次回に生かせれるようにすればよかった

<設問3>後輩に託したいこと(原文ママ)

里山の保全を継続していってほしい/計画を立てて整備してほしい/木の伐採/下刈り/山道の整備(安全/登れることを徹底してほしい)/小さい子供からお年寄りの方まで、どんな人が来ても対応できるように想定しておくといい/手すりとかを作る/もう少し月食会場の整備(もう少し広くしてほしい)/2個目の観測会場をつくる/この活動をもっと多くの人に広げてほしい/まだたくさんの人に知ってもらう

・テーマ: ①里山整備で大切なこと、②整備した里山をどう続けていくか、③後輩にしてもらいたいこと形式:フィールドワーク。上記をデジタルマンダラマトリクス(DMM)に記載しディスカッションおよび発表をした。

・形式:教室での講義+指導

・指導者:田園社会イニシアティブ 楢木、京都大学大学院理学研究科附属天文台天文普及プロジェクト室室長/京都情報大学院大学准教授 青木成一郎氏

・参加者:加茂農林高校 森林科学科3年 7名、中島先生

■事業内容と結果の検証

高校生が考えるレクリエーションの森づくり(星の見える森づくり)を通じて里山保全の大切さを知ると共に市民への里山保全に対する関心を高めていく(里山千年構想)。今年度は里山整備活動に加え、特に「地域の持続可能な里山保全」を目的に自分たちが里山の手入れをしなくても地域の方々がその資源の大切さを理解し協働で守っていくために広く地域内外の方々に知ってもらう「広報活動」を重点的に行った。

マイルストーンとして令和4年11月8日の皆既月食を目標とした。当初は自分たちの取り組みを伝えることに難しさを感じていたが、11月8日の皆既月食に向けた藤井市長への事前プレゼン、当日の皆既月食見学者へのプレゼンに向けて大きく成長した姿が見られた。

■場所

加茂農林高校、樹守の里および美濃加茂市役所 ほか

■対象

加茂農林高校 森林科学科3年生8名(指導教諭:中島先生)

■総合指導

田園社会イニシアティブ楢木、カモケンラボ菊池氏、京都大学大学院理学研究科附属天文台天文普及プロジェクト室室長/京都情報大学院大学准教授 青木成一郎氏、可茂森林組合 井戸氏

■協力(敬称略) 豊田合成株式会社、株式会社NTTドコモCS東海、ミライクエスト、美濃加茂市農林課