高校生が描く、星と里山の未来図──2021年度の探究の記録

岐阜県立加茂農林高校の森林科学科3年生とミライクエストが連携して実施した「里山✕STEAMラボ」は、2021年度において「星の見える森づくり」をテーマに展開されました。

2020年度の「レクリエーションの森づくり」に続くこの取り組みでは、美濃加茂市の里山をフィールドに、宇宙・天文・環境・サスティナビリティを融合させた学びが実現しました。

授業は、「火星に里山を作るには?」という探究的な問いから始まり、京都大学天文台の青木成一郎先生と連携し、実際に月食観察会を開催するというリアルなゴールに向けて進行。森の整備だけでなく、光害の影響を考慮したライト設置や月食の解説、地域住民との交流も取り入れ、フィールドワークとデータ活用を両立させたSTEAM教育の先進事例となりました。

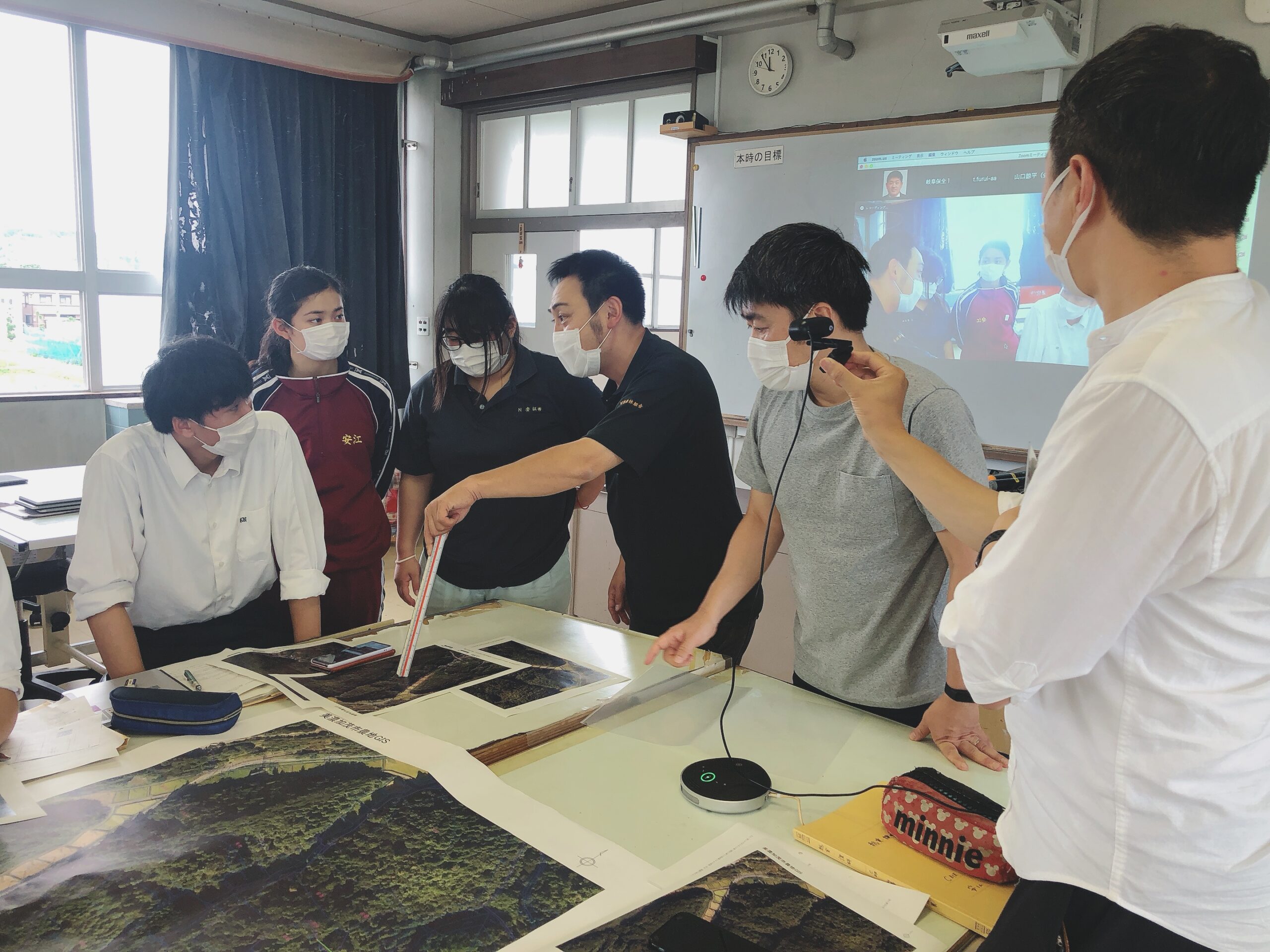

月食の観察に向けては、京都大学天文台の青木先生の指導のもと、生徒たちが月の出現する方角と仰角を正確に測定。この際、美濃加茂市から借用した高精度な複数衛星測位システム(GPSS)や測量機器を活用し、森の中での方位・角度を割り出すという高度な実習も行われました。

さらに、豊田合成株式会社様が美濃加茂市内に保有する企業林「樹守の里」を、この取り組みのフィールドとして快く貸与いただきました。2021年度には、同社の企業林担当者から企業として森を保全する意義や理念についてのレクチャーを受け、生徒たちは民間企業と環境の関わりについても深く学びました。

また、豊田合成様からは、同社が開発した太陽光パネルとLEDを内蔵した「ペットボタル」120個を寄贈いただきました。

ペットボタルは日中に充電し、夜になると自動で光る演出照明で、生徒たちはこれらを使って月食観察会の階段や観察ポイント周辺に安全灯として設置。夜間でも安全に誘導できる環境を整備し、地域の参加者への配慮を形にしました。

この探究活動の記録には、思考を可視化するためのデジタルDMM(Diamond Mandala Matrix)も活用され、この活動はIAU(国際天文学連合)などの学会でも発表されるなど、全国に先駆けた持続可能なSTEAM教育の実践例として注目されています。

以下に、各回の取り組みを紹介した全12回の記事リンクをまとめました。ぜひ、高校生たちの成長と挑戦の軌跡をご覧ください!