教育分野と連携した森林資源、森林空間の活用

まとめと次年度への引き継ぎに向けての考証

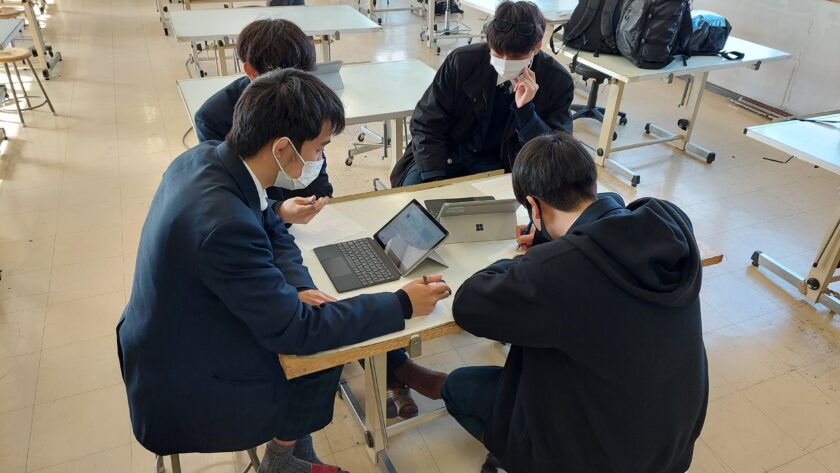

・テーマ: ①里山整備で大切なこと、②整備した里山をどう続けていくか、③後輩にしてもらいたいこと形式:フィールドワーク。上記をデジタルマンダラマトリクス(DMM)に記載しディスカッションおよび発表をした。

・形式:教室での講義+指導

・指導者:田園社会イニシアティブ 楢木、京都大学大学院理学研究科附属天文台天文普及プロジェクト室室長/京都情報大学院大学准教授 青木成一郎氏 ・参加者:加茂農林高校 森林科学科3年 7名、中島教諭、農林課 三輪氏

・参加者の感想(加茂農林高校生徒へのアンケート)

<設問1>印象的だったこと(原文ママ)

・月食を見れたとき

・部分月食のことで知らないことがしれるようになったことへのうれしさ

・月食の仕組み

・青木先生の月食についての講話。知識が増えて良かった

・話し合いすべて

・里山整備。楽しかったしためになった。

・自分たちが作ったものやところに人を呼んで評価してもらったこと

<設問2>授業前の自分との変化(原文ママ)

・里山に対する意識を持つようになった

・里山の考え方

・地域のことに自身で考えることなどができた

・多くの案が出せるようになった

・森について前よりも関心を持つことが増えた

・森に興味が持てるようになったし自分のできることは何かを考えて行動するようになった

・今後に向けての考察:昨年度の3年生が発案した「星の見える森づくり」のアイデアを実現することをテーマに豊田合成様、可茂森林組合様、京大天文台の青木先生などエキスパートに指導を受けながら実際の森を開拓した。

初めて森に入ったときと開拓を終え市民発表をするまでのプロセスと生徒の心の変化(内観)を、デジタルマンダラマトリクス(DMM)を使い精密にプロジェクトを進めていった。

上記参加者(加茂農林高校生)の感想内の下線部から、①「市民への里山保全に対する関心」が高まった(自分たちが作ったものやところに人を呼んで評価してもらったこと)、②「里山保全の大切さを知って」森に興味を持ち、主体的に考えるようになった(森に興味が持てるようになったし自分のできることは何かを考えて行動するようになった)という変化を読み取ることが出来る。

メディアの取材も入ることで市民の里山保全に対する関心とモチベーション向上にも寄与する効果が見られたと共に、最先端テクノロジー(STEAM)での課題解決を体感することで地域の担い手としての活躍が期待される。

来年度の3年生は先輩の整備した里山をどう維持・発展させ地域の里山に対する関心を高めるかに取り組む。